事業承継税制とは何かをわかりやすく解説!メリット・デメリットも

日本の中小企業にとって、事業承継は避けて通れない大きな課題です。特に、親族や後継者へ会社を引き継ぐ際には、多額の相続税や贈与税が発生し、これが事業存続の大きなハードルとなります。

そこで活用できるのが「事業承継税制」です。これは、一定の要件を満たせば、事業承継時の税負担を軽減し、スムーズな世代交代を可能とする制度です。

■関連記事 事業承継税制「特例措置」の内容

今回は、この事業承継税制の詳しい内容及びメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

これから事業承継を考えている経営者の方や、後継者として準備を進めている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

事業承継時の問題

会社を次世代に引き継ぐ際に問題となるのは、自社株の移転にかかる税負担です。

自社株の評価額が高いため相続税や贈与税の負担が大きくなり後継者が支払えなくなってしまったり、もし税金を支払えたとしても資金不足から事業継続が困難となり、廃業につながるケースもあります。

こうした問題を解決するため、事業承継税制が存在します。

事業承継税制とは?

事業承継税制とは、非上場の中小企業の事業承継を円滑に進めるために、相続時や贈与時に発生する税負担を軽減するための特例制度です。これにより、事業承継時の自社株に係る相続税や贈与税が猶予(一定の場合には免除)され、次世代への事業引き継ぎが容易に可能となります。

事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。

| 特例措置 | 一般措置 | |

| 事前の計画策定等 | 特例承継計画の提出 平成30年4月1日から 令和8年3月31日まで |

不要 |

| 適用期限 | 次の期間の贈与・相続等 平成30年1月1日から 令和9年12月31日まで |

なし |

| 対象株式数 | 全株式 | 総株式数の最大2/3まで |

| 納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |

| 承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |

| 雇用確保要件 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要だが弾力化 |

承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |

| 事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり | なし |

| 相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上の直系卑属・孫への贈与 |

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のあらまし

【国税庁パンフレット 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のあらまし より引用】

適用要件

それでは事業承継税制の「特例措置」と「一般措置」の詳しい適用要件を確認していきましょう。

特例措置

以下の条件を満たす企業と先代経営者並びに後継者が適用対象となります。

①対象企業

資産管理会社(主に不動産賃貸業等)及び風俗営業会社ではない非上場の中小企業者(以下、中小企業者の例を挙げます。)

製造業・建設業など:従業員300人以下、または資本金3億円以下

卸売業:従業員100人以下、または資本金1億円以下

小売業:従業員50人以下、または資本金5,000万円以下

サービス業:従業員100人以下、または資本金5,000万円以下

②先代経営者の主な条件

- ・会社の代表者(代表取締役)であったこと。

- ・贈与又は相続の直前に総議決権数の50%を超える会社の筆頭株主であったこと。

- ・贈与の時に会社の代表者(代表取締役)を退任していること。(取締役・監査役として残ることは可能)

- ・一定数以上の株式を贈与すること。

③後継者の主な条件

- ・贈与又は相続時に会社の代表者(代表取締役)に就任すること。

- ・贈与時に18歳以上であること。

- ・贈与又は相続の直前に会社の役員であること。(3年以上就任している要件無)

- ・贈与又は相続により総議決権数の50%を超える会社の筆頭株主になること。

- ・後継者が複数の場合には、10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者が会社の筆頭株主になること

- ・特例承継計画に記載された後継者であること。

④事業継続要件

贈与又は相続後において、贈与税又は相続税の納税猶予を継続するためには、5年間(一部ついては5年経過後も)以下の要件を満たす必要があります。

・後継者が会社の代表者であること。

・後継者が同族内で筆頭株主であること。

・上場会社又は風俗営業会社に該当しないこと。

・主たる事業の売上があること。

・従業員数の8割以上を5年間平均で維持すること。

(8割未満になってもその理由を記載した書類を提出すればOK)

・納税猶予の対象となった株式を継続保有していること。(5年経過後も継続)

・資産保有型会社等(不動産賃貸業等)に該当しないこと。(5年経過後も継続)

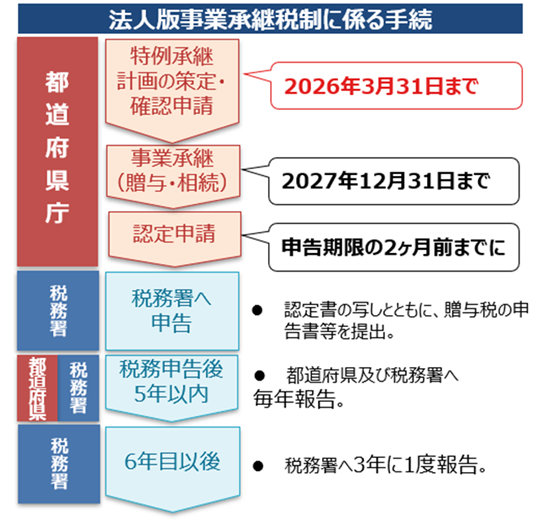

⑤各種申請手続き

「特例措置」を利用するには、国や税務署への申請手続きが必要です。

以下は一般的な手続きの流れです。

【中小企業庁HP 「法人版事業承継税制(特例措置)」 より引用】

特例承継計画とは

事業承継税制(特例措置)の適⽤を受けるためには、2018年4⽉1⽇から2026年3⽉31⽇までに特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。

特例承継計画には、後継者の⽒名や事業承継の予定時期、承継時までの経営⾒通しや承継後5年間の事業計画等を記載し、その内容について認定経営⾰新等⽀援機関(※)による指導及び助⾔を受ける必要があります。

※認定経営⾰新等⽀援機関とは、中⼩企業が安⼼して経営相談等が受けられるために専⾨知識や実務経験が⼀定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な⽀援機関です。 具体的には、商⼯会や商⼯会議所などの中⼩企業⽀援者のほか、⾦融機関、税理⼠、公認会計士、弁護⼠等が主な認定経営⾰新等⽀援機関として認定されています。(2020年10⽉時点で37,720機関。)弊社ニース税理士法人も認定経営⾰新等⽀援機関として認定されており、特例承継計画の策定指導及び助言を行い、多くのお客様が都道府県庁から確認書を取得している実績があります。

一般措置

以下の条件を満たす企業と先代経営者並びに後継者が適用対象となります。

①対象企業

資産管理会社(主に不動産賃貸業等)及び風俗営業会社ではない非上場の中小企業者(以下、中小企業者の例を挙げます。)

製造業・建設業など:従業員300人以下、または資本金3億円以下

卸売業:従業員100人以下、または資本金1億円以下

小売業:従業員50人以下、または資本金5,000万円以下

サービス業:従業員100人以下、または資本金5,000万円以下

②先代経営者の主な条件

- ・会社の代表者(代表取締役)であったこと。

- ・贈与又は相続の直前に総議決権数の50%を超える会社の筆頭株主であったこと。

- ・贈与の時に会社の代表者(代表取締役)を退任していること。 (取締役・監査役として残ることは可能)

- ・一定数以上の株式を一括して贈与すること。

③後継者の主な条件

- ・贈与又は相続時に会社の代表者(代表取締役)に就任すること。

- ・贈与時に18歳以上であること。

- ・相続の直前において会社の役員であること。

- ・贈与時において役員就任から3年以上経過していること。

- ・贈与又は相続により総議決権数の50%を超える会社の筆頭株主になること。

④事業継続要件

贈与又は相続後において、贈与税又は相続税の納税猶予を継続するためには、5年間(一部ついては5年経過後も)以下の要件を満たす必要があります。

・後継者が会社の代表者であること。

・後継者が同族内で筆頭株主であること。

・上場会社又は風俗営業会社に該当しないこと。

・主たる事業の売上があること。

・従業員数の8割以上を5年間平均で維持すること。

・納税猶予の対象となった株式を継続保有していること。(5年経過後も継続)

・資産保有型会社等(不動産賃貸業等)に該当しないこと。(5年経過後も継続)

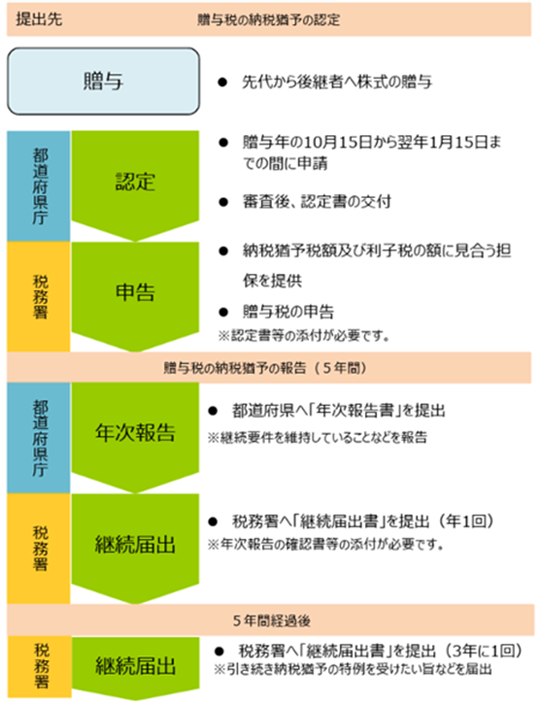

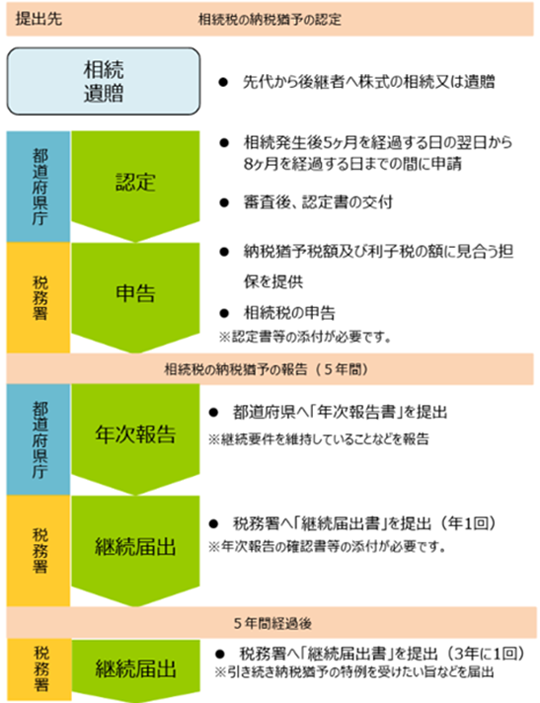

⑤手続きの流れ

(贈与の場合)

【中小企業庁 中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル より引用】

(相続の場合)

【中小企業庁 中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル より引用】

事業承継税制のメリット・デメリット

事業承継税制を利用する主なメリット・デメリットを紹介します。

メリット

①税負担の軽減

贈与税や相続税の納税額が猶予されるため、事業承継時の資金負担を大幅に軽減可能。

②経営の安定

後継者が事業承継時の税負担を気にする必要がなくなるため、事業運営に集中出来る。

③株式の一括承継が可能

複数の相続人に株式が分散するリスクを回避し、経営権の安定を図ることが出来る。

デメリット

①事業継続の条件

一定期間、後継者が代表者であり続ける必要があるため、事業を途中で辞めたり、M&Aで会社を売却したりすると猶予が取り消され、猶予された税額を一括納付する義務が生じる。さらに猶予されていた期間分の利子税も併せて納付する必要がある。

②非上場株式に限定される

この制度は非上場株式にのみ適用されるため、それ以外の資産(不動産、上場株式、預貯金など)については相続税・贈与税がかかる。

③猶予の打ち切り事由が多数ある

会社の減資や合併・分割等の組織再編など、納税猶予が打ち切りとなる事由が20個以上もあるため、その後の会社運営に気を使わなければならない。

④手続きが複雑で長期間に渡る

事業承継税制の適用を受けるためには、承継計画の策定・確認申請から始まり(特例措置の場合)、認定申請、相続税・贈与税の申告、都道府県・税務署への報告と多くの複雑な手続きが必要となり、最終的には3年に1度の税務署への報告を続ける必要がある。 また、当該報告を怠った場合には、納税猶予が取り消しとなってしまう。

事業承継税制を利用する際のポイント

事業承継税制は、上記で説明しましたとおり中小企業の事業承継を円滑にするための強力な制度です。そのため適用条件や事後の管理義務が厳しく、使い方を誤ると多額の税負担が発生するリスクがあります。ここでは事業承継税制を利用する際のポイントを解説します。

事業承継計画の提出期限を守る(特例措置の場合に限る)

特例措置を適用する場合、令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。 事業承継計画を提出しないと、特例措置が適用されませんので、特例措置を受けたい方は早めに計画を作成し、認定経営革新等支援機関に確認してもらい提出しましょう。

後継者の選定を慎重に行う

事業承継税制を利用するためには、後継者が一定の要件を満たす必要があります。 途中で後継者を変更する場合、猶予が取り消される可能性があるため、後継者の適性を慎重に見極めることが重要です。 また、後継者が急逝又は退任するリスクも考慮し、緊急時の対応策を準備しておくのが望ましいです。

承継後の事業継続要件を満たす経営計画を立てる

税制の適用を受けたとしても、会社が経営不振に陥ると承継後に事業を継続できなくなります。

その結果、主たる事業の売上がゼロになる、会社の解散・廃業などの納税猶予の取消事由が発生し、多額の税負担をすることとなります。 そのため、承継後の経営計画をしっかりと立て、資金繰りや成長戦略を明確にして おくことが不可欠です。

承継後の報告義務を怠らない

事業承継税制を利用した後、5年間毎年(5年経過後は3年おき)、事業継続状況等を報告する義務があります。 1度でも報告を怠ると、納税猶予が取消となり、納税が発生してしまうため報告漏れがないよう、税理士などの専門家と協力し、計画的に対応する必要があります。

専門家と連携して進める

事業承継税制は、適用要件が複雑であり、かつ、税務リスクが高いため、税理士などの税の専門家と相談しながら進めることが必須です。

専門家に相談するメリットとしては、適用要件を満たしているか確認できる、申請手続きをスムーズに進められる、税制適用後の管理(年次報告等)をサポートしてもらえる、税務リスク対策を事前に講じられるなどが挙げられます。

特に、専門家と共に事業承継税制を活用するかどうかのシミュレーションを行い、それぞれの会社の最適な事業承継方法を選択することが重要です。

事業承継税制に関するご相談なら

今回は事業承継税制の詳しい内容及びメリット・デメリットについて解説しました。事業承継は、多くの経営者にとって大きな課題です。 後継者に負担をかけたくない、税負担が不安などのお悩みをお持ちの方は、弊社ニース税理士法人までご相談下さい。

事業承継税制の専門知識を持つ税理士が、御社の状況に応じた最適な事業承継プランを提案致します。 特例措置の事業承継税制を適用するには令和8年3月までに特例承継計画の提出が必要となります。あと1年もありませんので早めの準備が重要です。 まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせ下さい。

【文責】

高瀬明彦

ニース税理士法人 シニアマネジャー

明治大学商学部卒業

2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社

2007年3月 ニース税理士法人入社

2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)